–

AI를 빼놓고 세상의 흐름을 이야기하기 어려운 시대입니다. 아침에 눈을 뜨면 스마트폰 음성 비서가 날씨를 알려주고, 유튜브 알고리즘이 각자의 취향에 맞는 영상을 추천해 주지요. 궁금한 게 생기면 ChatGPT나 Gemini, Perplexity 등과 같은 생성형 AI에게 질문을 던져보는 것도 매우 자연스러워졌습니다. 바야흐로 ‘AI와 함께 사는 시대’가 활짝 열린 것 같습니다.

그런데 문득 이런 궁금증이 생겼습니다. 우리가 매일같이 이용하는 이 편리한 AI 서비스, 과연 이 서비스들이 작동하는 ‘터전’ 혹은 ‘놀이터’는 누가 만들고 있을까요? 우리는 왜 항상 이미 만들어진 플랫폼 안에서, 주어진 도구만을 가지고 AI를 경험해야 하는 걸까요?

–

–

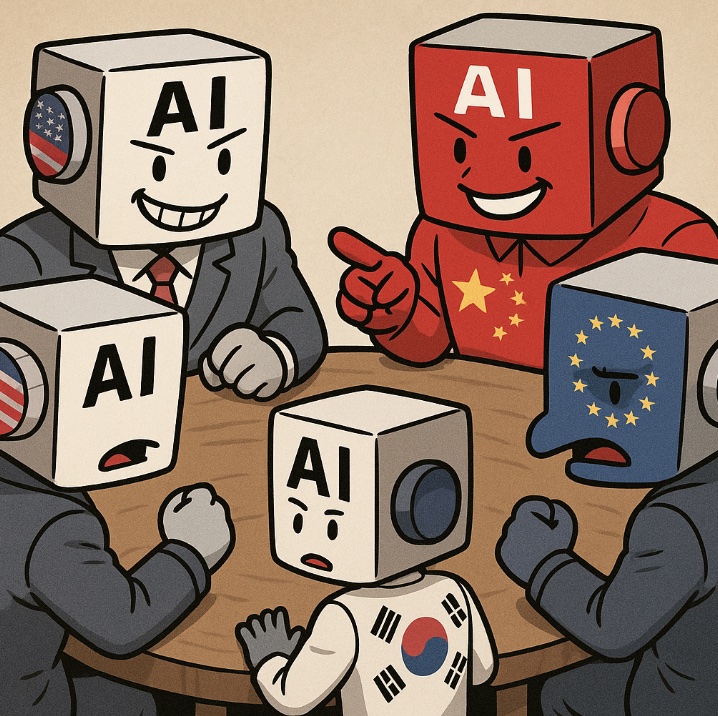

AI는 소수의 공룡들에 의해 만들어지는 놀이터인가.

AI 기술의 이면을 조금만 들여다보면, 이 질문에 대한 답이 보이기 시작합니다. 직접 AI 모델을 개발하거나 학습시켜보려고 하면 금방 높은 벽의 존재를 절감하게 됩니다.

- (1) 엄청난 컴퓨팅 자원: AI 모델을 훈련시키는 데는 막대한 양의 고성능 GPU가 필요합니다. 개인이나 작은 그룹이 감당하기 어려운 수준입니다.

- (2) 데이터 확보의 어려움: AI를 똑똑하게 만들기 위한 양질의 데이터를 모으는 것 역시 쉽지 않습니다.

- (3) 인프라 의존성: 설령 모델 개발에 성공하더라도, 이를 실제 서비스로 운영하려면 AWS, Azure, Google Cloud 같은 빅테크 기업의 클라우드 플랫폼에 의존하는 경우가 대부분입니다.

결국, 우리가 접하는 AI는 소수의 기술 공룡 기업들이 설계하고 구축한 ‘놀이터’ 안에서만 작동하는 경향이 짙어지고 있습니다. 마이크로소프트는 OpenAI에 막대한 자금을 투자하며 ChatGPT 기술을 자사의 클라우드 서비스 Azure에 깊숙이 통합했습니다. 구글은 자체 개발한 AI 모델 ‘제미나이(Gemini)’를 검색 엔진부터 워크스페이스, 안드로이드 운영체제 등과 같은 자사 서비스와 플랫폼 전반에 걸쳐 적용하면서 생태계를 강화하고 있습니다. 메타는 Llama 모델을 오픈소스로 공개하며 개방성을 강조했지만, 이 모델을 실제로 활용하고 파인튜닝하거나 규모있는 서비스로 배포하려면 여전히 특정 기술 인프라에 의존해야 합니다.

–

돈과 권력에 의해 디자인되는 생태계

이러한 현상은 단순히 기술적인 문제를 넘어섭니다. AI는 이제 미래 기술 패권을 누가 쥘 것인가와 직결된, 경제적, 정치적 문제입니다. 2024년 스탠퍼드 AI 인덱스 보고서(Stanford AI Index Report 2024)에 따르면, 세계적으로 주목받는 대규모 언어 모델(LLM)의 90% 이상이 민간 기업 주도로 개발되고 있습니다. 학계나 공공 부문의 역할이 점차 줄어들고 있는 현실을 보여줍니다. NeurIPS, ICML 등 세계적인 AI 학회에서 발표되는 주요 논문들의 상당수가 구글, 메타, OpenAI와 같은 특정 기업 소속 연구원들에 의해 작성됩니다. 연구 방향, 데이터 접근성, 기술 개발의 주도권이 점점 더 소수의 거대 공룡 기업으로 집중되고 있는 것입니다. 그들이 구축한 생태계 안에서 기술이 개발되고, 우리는 그들이 제공하는 방식으로 AI를 소비하게 되는 구조가 고착화되고 있습니다.

–

–

새로운 AI 서비스에 대한 열광을 넘어선, 날카로운 질문의 필요성

매일같이 쏟아지는 새로운 AI 서비스 소식에 열광하고, 그 기능을 빠르게 익혀 공유하는 모습은 분명히 의미있는 일입니다. 최신 기술 트렌드를 놓치지 않는 민첩함은 중요한 경쟁력이 될 수 있으니까요. 하지만 잠시 멈춰 생각해 볼 지점이 더 있습니다. 단순히 ‘어떤 새로운 기능이 나왔는가’, ‘어떻게 활용할 수 있는가’를 넘어, ‘이 서비스는 어떤 기술적 기반 위에서, 누가 만든 규칙 안에서 작동하는가?’ 라는 질문을 던져보는 것입니다. 새로운 AI 도구를 남들보다 빨리 접하고 알리는 것이 마치 ‘AI 실력’의 전부인 것처럼 여겨지는 분위기 속에서, 우리는 자칫 기술의 화려한 겉모습에만 매몰될 수 있습니다. 그 서비스가 어떤 데이터를 학습했고, 그 과정에서 발생할 수 있는 편향성은 없는지, 특정 기업의 생태계에 더 깊숙이 종속되는 결과로 이어지지는 않을지 고민해보는 자세가 필요합니다. 진정한 의미의 ‘AI 리터러시(AI literacy)’는 단순히 기능을 잘 사용하는 것을 넘어, 기술의 배경과 맥락, 그리고 사회적 영향까지 비판적으로 성찰하는 능력에서 비롯됩니다. 우리가 그저 주어진 ‘놀이기구’를 즐기는 소비자에 머무르지 않기 위해서라도, 이러한 질문은 매우 중요합니다.

–

–

기술을 둘러싼 공간, 우리가 직접 만들 수 있다.

우리는 지금, 누군가가 정교하게 설계해 놓은 기술의 세계 속에서 살아가고 있습니다. 하지만 그것이 전부일 필요는 없습니다. 기술이 나아갈 방향, 기술을 사용하는 방식, 더 나아가 기술이 존재하고 작동할 ‘공간’ 자체를 우리가 함께 다시 상상하고 만들어갈 수 있어야 합니다. 예를 들면, 학교와 도서관, 지역 커뮤니티에서 직접 만지고 실험할 수 있는 작은 AI 워크숍 공간을 만들어 볼 수 있습니다. 정부와 공공기관이 주도하여 편향되지 않은 공공 데이터셋을 구축하고, 이를 기반으로 한 공공 AI 모델을 개발하도록 장려할 수도 있습니다. 시민들이 직접 AI 기술의 개발 방향과 윤리적 문제에 대해 토론하고 참여하는 문화를 조성할 수도 있습니다.

우리는 단순히 기술의 ‘소비자’가 아니라, 기술 생태계를 함께 만들어가는 ‘공동 설계자’가 되어야 합니다.

–

AI는 마법인가 도구인가, 비즈니스 모델인가.

AI는 신비로운 마법이 아닙니다. 결국 사람이 만들고, 사람이 사용하는 도구이며 기술 기업으로 하여금 돈을 벌게 해주는 비즈니스 모델입니다. 이 강력한 도구가 어떻게 쓰이고, 누구를 위해 작동하며, 어떤 가치를 기반으로 발전해 나갈지는 결국 우리의 선택에 달려있습니다. 그리고 수익을 최우선으로 추구하는 거대한 공룡 기업에게만 그 선택을 맡겨서는 안됩니다. 새로운 AI 기술의 등장에 열광하는 것을 넘어, 그 기술이 우리 사회와 개인의 삶에 미칠 영향, 그리고 기술 발전의 방향성에 대해 함께 고민하고 목소리를 내는 것, 이것이 바로 지금 우리에게 필요한 자세일 것입니다. 지금 이 순간에도, 우리가 상상하고 만들어가는 다른 공간 속에서 작지만 의미 있는 AI의 씨앗들이 자라나고 있을 지 모릅니다.

새로운 가능성의 공간을 직접 상상해보는 것은 꽤 재미있지 않을까요?

1 thought on “지금 우리가 서 있는 놀이터는 누구의 것일까?”

Comments are closed.